Митрополит волоколамский иларион. Митрополит иларион

"Чем отличается крыса от морской свинки?

И та и другая крыса, но первую все ненавидят, а вторую любят.

Просто у свинки пиар лучше"

"Православие предали изнутри".

митр.Серафим Пирейский

Итак продолжим сагу о тех, кто себя сейчас пиарит как "большие спасители Православия и борцы за чистоту исповедания веры"

, но при этом почему-то слова расходятся с делами - "Итак по плодам их узнаете их"

(Матф.7:15-20).

[фотографии с сайта "Дух христианина": " "]

Как уже писал, в нашем "цеху по обличению тайны беззакония", я открыл тему "Оборотень" и в контексте ее, неожиданно возник митр.Иллариона Алфеева-Дашкевича, и тогда приписал: "Да простит меня Господь, но как-то уж слишком сильно сходятся темы". Нет, это не было так откровенно, как на представленных выше фотографиях, иначе бы и сомнений не было, просто параллельно теме "крыса", которую мы прочесывали во всех направлениях, стойко привязалась линия митр.Иллариона, а я уже привык, что просто так информация не сходится одновременно в один момент.

В тот период (2015г) Господь много в чем вразумил прямым образом, восполняя те искушения, что приходилось терпеть от касты колдунов высокого ранга, которая совместно с кастой "фараонов" квасит сейчас всю Россию. Война была в самом разгаре. "Крысиная тема" началась в нашем "цехе" с того, что как-то мать вдруг позвала меня смотреть про гено-модифицированные продукты. Сам по себе этот факт уже был необычен - мать меня вообще не донимает такими пустяками, тем более, что я не смотрю ТВ. Особо не хотел идти, но уже тогда научен был, что нет ничего случайного и нужно подчиняться воле другого (тем более родителей), и тогда Господь много чего открывает и показывает - как бы передает тебя с рук на руки. Я же грешным делом, от усталости тут же и закемарил за просмотром, может даже бесовские искушения. Но вдруг словно еле уловимый толчок в затылок, в голове резко все прояснилось, и весь сон, как рукой сняло, словно - "смотри!" Я в непонятках, что же такого важного мне смотреть? Стали показывать про опыты на крысах, как из-за геномодифицированной еды, они начинают набрасываться на потомство и вообще всякое уродство. Крысы белые. И вот тогда понял и пометил себе: ""крысы" - важно" .

В 2013г уже как-то писал про еретиков-засланцев, типа Осипова, что в древности был такой метод "горящих крыс" по захвату крепостей - горящие крысы, закидывались за высокие стены неприступных крепостей, и они потом разбегались и разносили огонь внутри по всей крепости. Вот так закидывают горящих крыс и за высокие стены Церкви.

Но есть крысы более страшные - интеллектуальные в порфире и виссоне

- они посягают на сами таинства - пушистые свинки.

Маркос Сапата. «Тайная Вечеря», 1753 год, Собор Успения Богородицы, Куско (Перу).

Маркос Сапата культурно обслуживал орден капуцинов и иезуитов, видать у них и нахватался. Вся картина нарисована по масонской кальке - Господь Иисус, точнее его подмена, изображен между двумя масонскими столбами и аркой звездного неба, которые уже не раз возникали у нас в заметках о масонах [к примеру, см.заметку: " "]. Но сейчас не суть это - обратите внимание что является в качестве Пасхальной трапезы за столом апостолов... это "куй" - жареная морская свинка , национальное блюдо Перу.

Т.е. на стол апостолов подложили крысу. Вот в этом и весь иезуитский дух

-

сатанинская подмена

.

Вот митр.Илларион, как раз и есть такой, самый настоящий "куй".

Если до сих пор наработки были лишь, как бы для внутреннего пользования, понятные и весомые лишь для нас, плана "Modus operandi" - т.е. профиль, образ действия, след преступника, то перед самым Критским сборищем, в православной среде, вдруг наткнулся на конкретный компромат, который собрал автор сайта ruskombat.info. Я редко публикую у себя сторонние материалы, и, насколько помню, вообще еще ни разу такого плана, типа компромата, но все же думаю, что этот материал должен быть дан, как можно большей огласке, чтобы люди понимали, кто есть кто, что вообще происходит, и в какие времена мы живем. Поэтому ниже публикую полностью весь материал (прим.: про пурпурный кардинальский покрой митр.Иллариона - как-то уж слишком открыто, чтобы он так прямо откровенно выдавал свою подноготную, а EXIF можно и переписать, но все же...):

Итак, АГЕНТ «засвЕчен»! Знакомьтесь: полу(?)еврей, монсеньор Иларион Алфеев — Почётный прелат и тайный униатский кардинал-архиепископ

«Внук Григория Марковича Дашевского —еврейский скрипач и католический композитор Гриша Дашевский, действующий под псевдонимом «Иллариона Алфеева» —есть ОБЫКНОВЕННЫЙ ЕРЕТИК «, ()

«…церковный либерал он же председатель ОВЦ МП, владыко Илларион в раннем детстве имел имя Гриша Дашевский, а Алфеевым он стал позже, после второго брака мамы. Так вот Дашевский забыл фамилию, но не забыл [свою] кровь», ()

Пять дней назад мне на глаза случайно(??) попалась ярко-цветастая фотография высокого качества одного высокопоставленного, и при этом весьма одиозного персонажа (см. ниже), которая при ближайшем рассмотрении меня буквально ПОТРЯСЛА.

Я два дня не мог успокоиться, в голове крутилась одна и та же мысль: «Ну как же так?.. как же так??.. КАК ЖЕ ТАК??!!!.. Ведь вот же, ВОТ ЖЕ — ОНО!!!» Сказать, что я был поражён буквально на глазах сбывающимися пророчествами Св. Отцов, это значит ничего не сказать…

И это к слову, в том числе — и моё личное отношение к прошедшей «Исторической встрече» ТМ папы с патриархом Московским в Гаванском аэропорту.

комбатант

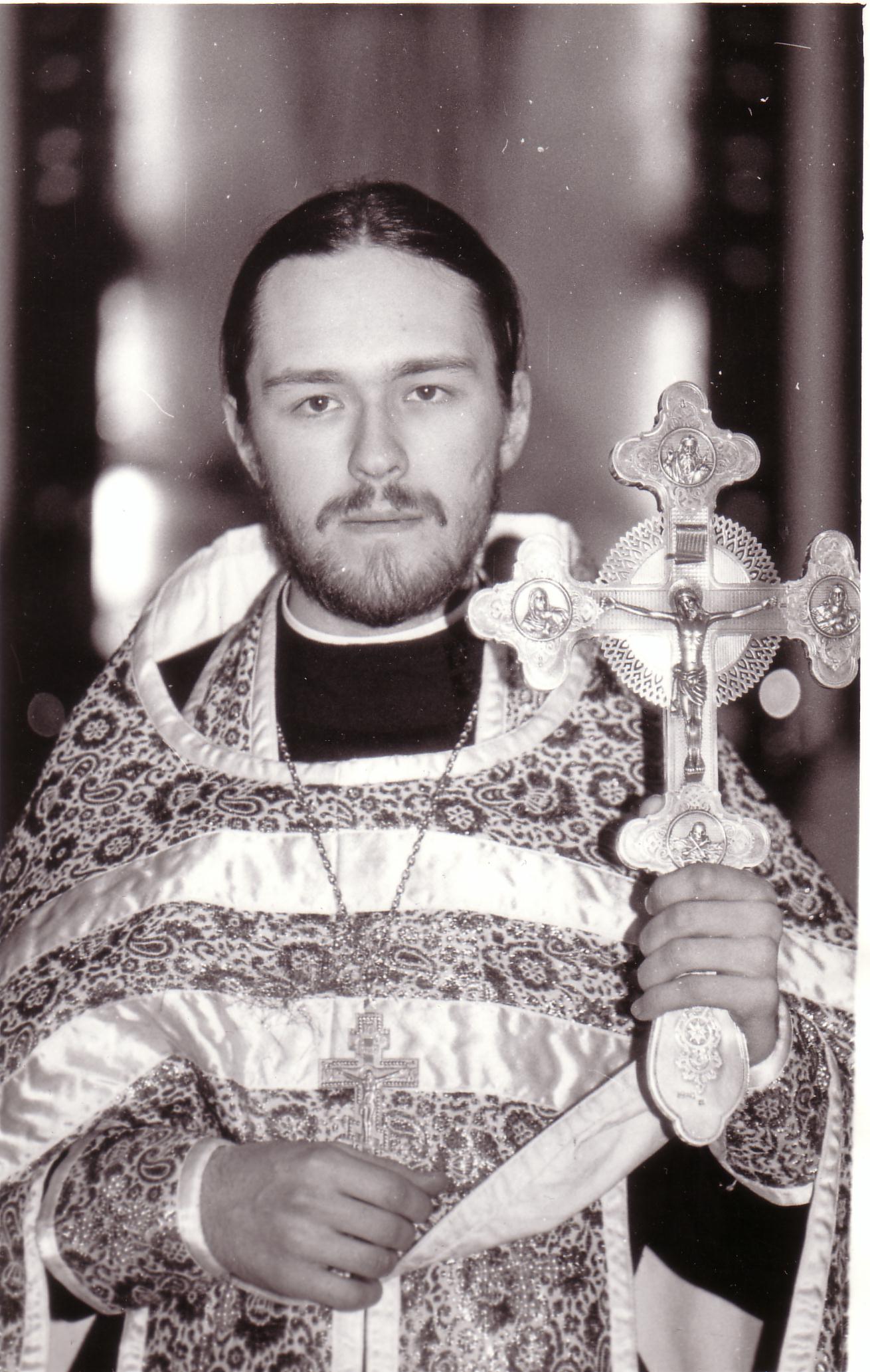

Нет, многое про сего мегараскрученного (и раскручиваемого!) в последнее время (sic!) персонажа в нашей Русской Православной Церкви Московского Патриархата я до сего дня и так знал. Так впервые очень серьёзно задуматься над ролью сего священноначальни(ч)ка в нашей Матери-Церкви меня заставила вот эта чёрно-белая фотография невысокого качества в газете «Дух христианина», которую я тогда выписывал:

На то время «вашими интырнетами» я толком не владел, и как-где-чего-(да и зачем) искать в Сети, я себе не представлял от слова вообще.

Мало-помалу разбираясь в интырнетах, три года спустя громко бахнула ещё одна информационная бомба, последствия взрыва которой ныне с тех пор усиленно вычищаются в Сети. Оказалось, чтомитрополит Иларион (Алфеев) был рождён от отца-еврея и при рождении носил его фамилию — Дашевский. Об этом я тоже писал .

Мои настойчивые поиски принесли ещё один промежуточный результат — нашлась цветная фотография той восьмилетней давности виденной мной картинки:

На заре своей стремительной карьеры

К слову, судя по этому фото, вышибленный типа за борт протоиерей Всеволод Чаплин вполне мог бы раскрыть публике сумеречные вехи биографии вице-президента ЗАО «РПЦ» митрополита Илариона (Алфеева), вместо гневно-пафосного обличения держателей дензнаков в Панамских оффшорах. Но что-то мне подсказывает, что г-н Чаплин, ныне судорожно пытающийся прибиться к стану русских национал-патриотов — не приемлющих и оттого критикующих как курс г-на Гундяева, так и г-на Путина, — г-н Чаплин не станет этого делать под страхом смертной казни. Ибо ставки в Большой Игре на разложение Русского Православия очень высоки, а «легенду» агенту Дашевскому поддерживать надо во что бы то ни стало.

[видео]Митр. Иларион (Алфеев) на приеме у папы Римского. 29.09.2011

Но продолжу.

Эта, во всех смыслах КРАСНОРЕЧИВО обличающая — глубоко легендированногоАгента влияния Ватикана (это как минимум), внедрённого в РПЦ МП униатского архиепископа-криптокатолика и усиленно продвигаемого наверх могущественными антирусскими и антиправославными силами, — фотография, на которой Иларион (Алфеев) сфотографирофан в выдающем его с головой облачении, была обнаружена мною здесь:

Знакомьтесь! Иларион Алфеев — Почётный прелат и тайный униатский кардинал-архиепископ для криптокатоликов византийского обряда в России

Почётный прелат Его Святейшества (лат. Praelatus Honorarius Sanctitatis Suae) — монсеньор Иларион Алфеев, собственной персоной!Насколько я понял, данный католический «прикид» по ихклассификации наиболее соответствует вот этому:

Апостольский протонатарий de numero

(Higher Prelates of the Roman Curia and Protonotary Apostolic de numero)

«Сутана (фр.soutane , итал.sottana — юбка, ряса), верхняя длинная одежда католического духовенства, носимая вне богослужения. Цвет сутаны зависит от иерархического положения священнослужителя: у священника — черного, уепископа — фиолетового, укардинала — пурпурного, у папы — белого цвета» , (Католическая энциклопедия)

феррайоло (плащ)

«…самый высший из трех возможных длядиоцезного духовенства почетных титулов — титулвнештатного Апостольского протонотария, (…) следующий по рангу титулПочетный прелат Его Святейшества. Оба эти титула дают их обладателямправо именоваться «монсиньорами» и использовать особые облачения — фиолетовую сутану с фиолетовым поясом и комжей и черную биретту с черным помпоном — для богослужений, черную сутану с красной окантовкой и фиолетовый пояс — в другое время. Внештатные Апостольские протонотарии (но не Почетные прелаты)могут также по желанию использоватьфиолетовое феррайоло (плащ)». ()Пурпурный цвет у католиков

Заседание 68-й Ассамблеи Итальянской епископской конференции (CEI)

Кто всё ещё по-прежнему считает, что это умелый фотошоп, предлагаю ознакомиться с оригинальным изображением максимального качества: [оригинал (прим. dralex: спрятал просто под ссылку, чтобы не загружать материал)].

Кстати, EXIF-метаданные данного фотоснимка (об этом, например, и) сообщают, что снимок был сделан 26.10.2012 12:05:17 , т.е. менее чем 3,5 года назад.

И таки да. Если снимок был сделан в октябре 2012, а ныне действующий папа Римский Франциск I был избран13 марта 2013 года, следовательно, митрополит-кардинал (пусть и внештатный) Иларион вполне мог участвовать в выборах нынешнего главы Ватикана Франциска I:

[видео]: Папа Франциск I целует ручки(!!!) жидам

Pope Francis seen kissing the hand of a Holocaust survivor in the Hall of Remembrance at the Yad Vashem Holocaust Memorial museum in Jerusalem on May 26, 2014. Pope Francis is on a 3-day visit to Jordan, West Bank and Israel. Photo by Amos Ben Gershom/GPO/FLASH90 И да. По поводу пруфов старательно вычищаемой биографии внука Григория Марковича Дашевского — в прошлом талантливого еврейского мальчика-скрипача, а ныне не менее талантливого ТАЙНОГО КАРДИНАЛА Илариона (Алфеева-Дашевского).Повторюсь, подтверждающие ссылки (пруффлинки) исчезают из Сети исчезают просто «на раз». Вот уже и «кастрированная» (без года окончания), но всё ещёссылка . И скриншот с неё:

Характерные еврейские ИМЯрек-Ф.И.О. по запросу в Википедии «Грушевский»:

Dialogkommission / Dialogue Commission, Kurt Koch, Ioannis Zizioulas, Kardinal Christoph Sch?nborn & al.

Митрополит-кардинал Иларион с предыдущим Папой Римским Бенедиктом XVI

Митрополит-кардинал Иларион с ныне действующим папой Франциском I

Pope Francis, sitting left, and Russian Orthodox Church Patriarch Kirill kiss after signing a joint declaration on religious unity in Havana, Cuba, Friday, Feb. 12, 2016. The two religious leaders met for the first-ever papal meeting, a historic development in the 1,000-year schism within Christianity. (Alejandro Ernesto/Pool photo via AP)

« Братские» объятья со «святым» лобызанием…

Сколько католиков-кардиналов на фото?

Папа Франциск I и жиды

Папа Франциск I с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху с менорой

раввин ШнайерМитрополит-кардинал Иларион (Алфеев) с раввином Артуром Шнайером — председателем орг-ции « Религиозные сионисты Америки « , председателем американской секции Всемирного еврейского конгресса

См. «Раскрыт секрет золотого яблока, подаренного Патриарху Кириллу раввином Артуром Шнайером» (http://stas-senkin.livejournal.com/257680.html)

Митрополит Кирилл с раввинами. В центре раввин Артур Шнайер

Митрополит-кардинал Иларион, раввин Артур Шнайер и ещё один кардинал

Acclaimed theologian and musical composer Metropolitan Hilarion Alfeyev of the Russian Orthodox Church spoke at Catholic University on the intersection of faith and music on Feb. 9 in Caldwell Auditorium. Ed Pfueller Metropolitan_Hilarion_028.JPG 2011_34

Митрополит-кардинал Иларион (Алфеев) с вице-президентом СШАДжозефом Байденом (крайний справа)

Митрополит-кардинал Волоколамский Иларион c Джорджем Бушем-младшим — экс-президентом США и членом тайного общества иллюминатов «Череп и кости»

(см. и)

У кого берут благословение сестры-монахини — у митрополита или кардинала?..

Старообрядческий митрополит Корнилий, митрополит-кардинал Иларион, Патриарх Кирилл

С Константинопольским Патриархом-экуменистом и масоном Варфоломеем

Помнится, митрополит-кардинал Иларион (Алфеев) выступал с гневными обвинениями в провоцировании «раскола» в адрес епископаЧукотского и Анадырского Диомида , ранее заявившего прилюдно о том, чтонынешний патриарх Московский и всея Руси Кирилл является тайным католическим кардиналом, а затем, по сути, стал одним из ярых инициаторов гонений на него. На воре шапка горит?

Епископ Иларион (Алфеев) призывает Архиерейский Собор дать оценку высказываниям епископа Диомида (Дзюбана)

Православный взгляд: Так КТО ОН, неназванный и тайно назначенный в Ватикане католический кардинал. Уж не Алфеев ли???http://lightsbeam.narod.ru/history/harare.html

Восьмая Генеральная Ассамблея «ВСЦ» в Хараре

3-14 декабря 1998 г. в Хараре (Зимбабве) состоялась 8-ая генеральная ассамблея «ВСЦ», которая отмечала 50-летие образования главного органа экуменического движения (1948-1998 гг.) Экуменисты от православия утверждают, что участвуют в подобных мероприятиях для свидетельства о Православии. http://www.christian-spirit.ru/v63/63.(3).htmВлюбленные ссорятся — только тешатся

В итальянском городе Равенна проходило X пленарное заседание Смешанной комиссии по православно-католическому диалогу, на котором присутствовала делегация от Русской Православной Церкви во главе с епископом Венским и Австрийским Иларионом (Алфеевым).http://www.christian-spirit.ru/v79/79.(5).htmДвойные стандарты Илариона Алфеева

Епископ Иларион (Алфеев) в латинском облачении (Фото с сайта Всемирного Совета Церквей, http://wcc-coe.org/wcc/press _corner/exco-biosandpix.html) РЕФОРМАЦИЯ ЧЕРЕЗ АДМИНИСТРАЦИЮ. ВЫПУСК II Статья И.Петрова «Реформация через администрацию» была послана как «обращение» к членам Русской Православной Церкви, а обращение надеется на отклик. В современном понимании, статья «Реформация…» была не столько «ТЕКСТ», сколько «ТЕСТ». На основании многочисленных отзывов на сайтах и бесед с кругом доверенных лиц можно сделать следующие выводы (…).Во Втором выпуске материалов Церковной Аналитики они идут в следующем порядке:1. НЕ ХОТИМ ПАТРИАХОМ ИЛАРИОНА

2. ВСЕЛЕНСКАЯ РАДОСТЬ ОКАТОЛИЧИВАНИЯ

3. ДУХОВНАЯ БОЛЕЗНЬ КЛИРИКА ИЛАРИОНА (его последние высказывания о католиках)

4. ГИГАНТСКИЙ ПРОВАЛ ДИПЛОМАТА ИЛАРИОНА

5. ИЗ ЖИЗНИ НИКОДИМА (РОТОВА) МИТРОПОЛИТА

6. МОТИВ «ЛЕНИН В ПОЛЬШЕ»: ИЛАРИОН В КРАКОВЕ

7. ПОЧЕМУ ВСТРЕЧА ПАПЫ И ПАТРИАРХА - ЗЛО?

8. НАМ ПИШУТ С УКРАИНЫ

9. ИЕРЕЙСКАЯ ПОДОТЧЕТНОСТЬ

10. ГЕЙ-СКАНДАЛ В КАЗАНСКОЙ СЕМИНАРИИ

http://inok-arkadiy.livejournal.com/383195.html

15.01.2014

12 вопросов композитору, богослову, несколько раз «почетному» митрополиту Илариону

https://www.sedmitza.ru/text/324239.htmlКто был назначен Иоанном Павлом II «тайным кардиналом»?

http://www.3rm.info/index.php?newsid=61549ОТСТУПНИК «ПАТРИАРХ» КИРИЛЛ ЗАКЛЮЧИЛ УНИЮ С САТАНОЙ. Обращение Афонитов. (ВИДЕО, ФОТО), Москва — Третий Рим

† † †В защиту от «клеветы и нападок» митрополита-кардинала Илариона (Алфеева):

http://ruskline.ru/news_rl/2011/09/15/kleveta_na_mitropolita_ilariona_alfeeva?p=0

Клевета на митрополита Илариона (Алфеева)

«Почему-то создается впечатление в католическом мире о том, что владыка Иларион - прокатолический иерарх. Но эта точка зрения совершенно ошибочная. Митрополит Иларион — очень светски образованный человек. И, думаю, именно это обстоятельство, может быть, особо привлекает к нему католический мир», — сказал о. Димитрий.Он отметил, что поступая сейчас в общецерковную аспирантуру, прочел двухтомник владыки Илариона «Православие». «Это догматически выверенный восточно-православный труд, где нет намека на будущее объединение с католическим миром. Показывается глубочайшая пропасть, которая существует между Православием и католицизмом. И здесьмы видим именно православный ум, отнюдь не склонный к реверансам в сторону католицизма », — продолжил священник.«Мне кажется, что это просто очередная провокация со стороны католиков.В целом имидж владыки Илариона построен на прокатолических фальсификациях. Я давно замечал, что владыку Илариона почему-то отождествляет с прокатолическим посланником. Но из его творений, проповедей, а также из бесед с ним можно заключить, чтоон - ревностный сторонник Православия », — заключил протоиерей Димитрий Арзуманов». http://ruskline.ru/monitoring_smi/2002/09/05/otkrytoe_pis_mo_mitropolita_antoniya_surozhskogo_episkopu_podol_skomu_ilarionu_alfeevuОткрытое письмо митрополита Антония Сурожского епископу Подольскому Илариону (Алфееву)

В последние месяцы разыгрались драматические события в Сурожской епархии Русской Православной Церкви. В марте сюда был прислан вторым викарным епископомсамый молодой епископ РПЦ Иларион (Алфеев) , доктор философии Оксфордского университета и доктор богословия парижского Свято-Сергиевского богословского института, автор более 150 публикаций на богословские и церковно-исторические темы, а также переводов творений отцов Церкви с греческого и сирийского языков, в 1995-2001 гг. сотрудник отдела внешних церковных связей МП, с августа 1997-го — в должности секретаря по межхристианским связям. В 2001 г., в возрасте 33 лет, хиротонисан во епископа.В феврале 2002 г. побывал на аудиенции у Папы Иоанна Павла II , где резко выступил против деятельнонения католической Церкви на «канонической территории» РПЦ.Молодой, талантливый и, по-видимому, амбициозный епископ не нашел общего языка с православными на территории Великобритании. http://www.portal-credo.ru/site/index.php/www.tass.ru?act=monitor&id=6101

Епископ Венский и Австрийский Иларион (Алфеев): Памяти Папы Римского Иоанна Павла II.

http://www.portal-credo.ru/site/?act=news&id=7647401 марта 2010

СПРАВКА: Председатель ОВЦС МП митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев)

http://www.portal-credo.ru/site/?act=news&id=76509 02 марта 2010ФОТОГАЛЕРЕЯ:Начало великого пути. Стремительный взлет митрополита Илариона

http://www.portal-credo.ru/site/?act=comment&id=1726Час тайного кардинала. Русское православие в будущее поведут европейцы, или Чем отличается Иларион от Кирилла

http://news.bbc.co.uk/hi/russian/news/newsid_1142000 /1142375 .stmТайные кардиналы становятся явными

"Митр. Иларион (Алфеев) на приеме у папы Римского. 29.09.2011">http://holland-new.narod.ru/Kardinal.html Христианская [католическая] символика цвета https://ru.wikipedia.org/wiki/Феррайоло http://www.nyjewishimprints.info/Sa/Schneier.htmАртур Шнайер

Arthur Schneier

Раввин

+ + + Приложение:

Скриншот от 2011 года сайта «Гнесинки»:Скриншот ныне удалённой страницы обсуждений в Википедии:

Восьмая Генеральная Ассамблея «ВСЦ» въ Хараре Зимбабве (03-14 декабря 1998 г.)

Разочаровывающее присутствіе православныхъ экуменистовъ

Скачать Документ (.pdf)

Конец перепоста ====

["Записки мирянина" в черном списке [ ], если страница не открывается, воспользуйтесь сервисами: http://ru.downforeveryone.com/ и http://bloka.net , или другими аналогичными]

– Владыка, вам исполняется 50 лет. Не верится. Скажите, когда вы принимали решение о монашеском постриге, вы (апеллирую к словам Патриарха Кирилла и отца Евгения Амбарцумова) принимали решение за себя двадцати-, тридцати-, сорока- и пятидесятилетнего? Оправдала ли реальность ваши ожидания?

– Когда я принимал постриг, мне было 20 лет, и я, конечно, не думал ни о себе 30-летнем, ни о себе 50-летнем. Я жил тем моментом. Но у меня не было никаких сомнений, что я хочу посвятить жизнь Церкви, что я хочу именно так построить жизнь, а не иначе. И за прошедшие с тех пор 30 лет я еще ни разу не разочаровался в принятом решении. Не было ни одного дня, ни одной минуты, когда бы я пожалел.

Всем в своей жизни я обязан Церкви. Некоторые люди мне говорят: «Почему вы связали себя с Церковью? Ведь вы могли бы искусством заниматься, оркестром дирижировать, музыку писать». Для меня служение Церкви всегда было самым главным, всё остальное выстраивалось вокруг этого основного стержня. И для меня всегда самым важным было служить Христу.

– В одном из интервью вы говорили о том, что тема смерти вас волновала с достаточно раннего возраста. Как эта тема у вас впервые возникла, как менялось ваше восприятие?

– Может быть, вас это удивит, но у меня тема смерти впервые возникла в детском саду. Мне было 5 или 6 лет, и я вдруг осознал, что мы все умрем: что я умру, что все эти дети, которые вокруг меня, умрут. Я начал об этом думать, задавать вопросы себе, взрослым. Не помню сейчас ни эти вопросы, ни ответы, которые я получал. Помню только, что эта мысль меня очень остро пронзила и довольно долго не отступала.

В юности я тоже много думал о смерти. У меня был любимый поэт – Федерико Гарсиа Лорка: я открыл его для себя в очень раннем возрасте. Основная тема его поэзии – тема смерти. Не знаю другого поэта, который столько думал и писал о смерти. Наверное, в какой–то степени через эти стихи он предсказал и пережил собственную трагическую смерть.

Григорий Алфеев (будущий митрополит Иларион) в школьные годы

Когда я заканчивал школу, к выпускному экзамену я подготовил сочинение «Четыре стихотворения Гарсиа Лорки»: это был вокальный цикл на его слова для тенора и фортепьяно. Много лет спустя я его оркестровал и переименовал в «Песни о смерти». Все четыре стихотворения, выбранные мною для этого цикла, посвящены смерти.

– Почему вас так занимала эта тема?

– Наверное, потому, что от ответа на вопрос, зачем человек умирает, зависит ответ на вопрос, зачем он живет.

– Поменялось ли что-то с приходом к активной церковной жизни?

– Так случилось, что мой приход к активной церковной жизни совпал с несколькими смертями, которые я очень глубоко пережил.

Первая – смерть моего учителя по скрипке Владимира Николаевича Литвинова. Мне тогда было, наверное, лет 12. Я его очень любил, он был для меня огромным авторитетом. Он был человеком необычайно интеллигентным, сдержанным, тонким, прекрасно вел свой предмет, с огромным уважением относился к ученикам, его все обожали. Он был совсем еще молодым человеком – лет сорока, не более.

Вдруг я прихожу в школу, и мне говорят – Литвинов умер. Сначала я подумал, что кто-то шутит надо мной. Но потом увидел его портрет в черной рамке. Он был один из самых молодых преподавателей. Оказалось, что он умер прямо во время экзамена, когда играл его ученик. Ему внезапно стало плохо с сердцем, он упал, вызвали скорую, а она вместо улицы Фрунзе поехала на улицу Тимура Фрунзе. И когда через 40 минут они наконец доехали, он уже был мертв. Я участвовал в его похоронах, это была первая смерть в моей жизни.

Спустя некоторое время была смерть моей бабушки, потом смерть ее сестры – моей двоюродной бабушки, потом смерть моего папы. Всё это следовало одно за другим, и конечно, вопрос о смерти у меня постоянно возникал не как какой-то теоретический вопрос, а как то, что происходило вокруг меня с близкими мне людьми. И я понимал, что ответ на этот вопрос дает только вера.

– У вас есть сейчас внутреннее понимание того, что такое смерть? Я, например, хорошо понимаю всё это умом, но совсем не могу внутренне принять и понять безвременный уход близких…

– Человек состоит не только из ума, он состоит также из сердца и тела. На такие события мы реагируем всем своим естеством. Поэтому даже если умом мы понимаем, для чего это происходит, даже если вера нас укрепляет в перенесении таких событий, тем не менее, всё наше человеческое естество противится смерти. И это естественно, потому что Бог нас не для смерти создал: Он создал нас для бессмертия.

Казалось бы, мы должны быть к смерти подготовлены, мы каждый вечер себе говорим, отходя ко сну: «Неужели мне одр сей гроб будет?» И весь мир мы видим в свете этого события смерти, которое может постигнуть каждого человека в любой момент. И тем не менее, смерть всегда приходит неожиданно, и мы внутренне протестуем против нее. Каждый человек ищет свой ответ, и он не может исчерпаться только логически выстроенными аргументами из учебника по догматическому богословию.

Одно из произведений, которое произвело на меня сильное впечатление в детские и юношеские годы, это 14-я симфония Шостаковича. В значительной степени под влиянием этого сочинения я написал свои «Песни о смерти». Я тогда его много слушал и много думал, почему Шостакович на закате своих дней написал именно такое сочинение. Он сам называл его «протестом против смерти». Но этот протест в его трактовке не давал никакого выхода в иное измерение. Мы можем протестовать против смерти, но она всё равно придет. Значит, важно не просто ее опротестовать, а важно ее осмыслить, понять, для чего она приходит и что нас в связи с этим ждет. И ответ на это дает вера, и не просто вера в Бога, но именно христианская вера.

Мы верим в Бога, Который был распят и умер на кресте. Это не просто Бог, Который откуда-то с небесной высоты за нами взирает, следит, наказывает за грехи, поощряет за добродетели, сочувствует нам, когда мы страдаем. Это Бог, Который пришел к нам, Который стал одним из нас, Который вселяется в нас через таинство причащения и Который находится рядом с нами – и тогда, когда мы страдаем, и когда умираем. Мы верим в Бога, Который спас нас через Свои страдания, крест и воскресение.

Часто спрашивают: почему Бог должен был спасти человека именно этим способом? Неужели у него не было других, менее «болезненных» способов? Почему непременно надо было Самому Богу пройти через крест? Я на это отвечаю так. Есть разница между человеком, который с борта корабля видит утопающего, бросает ему спасательный круг и сочувственно смотрит, как тот выкарабкивается из воды, и человеком, который ради спасения другого, рискуя собственной жизнью, бросается в штормовые воды моря и отдает свою жизнь, чтобы другой мог жить. Бог решил нас спасти именно так. Он бросился в бушующее море нашей жизни и отдал Свою жизнь, чтобы нас спасти от смерти.

– Потрясающе сильный образ, никогда такой не встречала, действительно очень понятный.

– Этот образ я использую в своем катехизисе, который только что закончил. Там я постарался изложить основы православной веры самым простым языком, используя образы, понятные современному человеку.

– А чем ваш катехизис отличается от того, над которым работает Синодальная библейско-богословская комиссия под вашим руководством? Почему понадобился еще один катехизис?

– В Синодальной богословской комиссии мы долгие годы писали большой катехизис. Идея заключалась в том, чтобы написать фундаментальный труд, который бы содержал подробное изложение православной веры. Задание это было мне дано, когда я еще не был председателем комиссии, а ее возглавлял владыка Филарет Минский. Была создана рабочая группа, мы начали обсуждать сначала содержание катехизиса, потом утвердили план, потом подобрали коллектив авторов.

К сожалению, некоторые авторы написали так, что не удалось воспользоваться плодами их трудов. Некоторые разделы приходилось дважды или трижды перезаказывать. В конце концов, после нескольких лет напряженного труда у нас появился текст, который мы стали обсуждать на пленарных заседаниях, собирали отзывы членов богословской комиссии. Наконец, мы представили текст священноначалию. Сейчас этот текст разослан на отзывы, и мы уже начали их получать.

Несколько дней назад я получил письмо от одного уважаемого иерарха, который приложил отзыв на текст нашего катехизиса, составленный в его епархии. В этом отзыве было много похвал, но также было сказано, что катехизис слишком длинный, что он содержит слишком много подробностей, которые людям не нужны, что катехизис должен быть коротким.

Когда мы создавали концепцию этого катехизиса, идея была в том, чтобы написать большую книгу, где подробно было бы рассказано о догматах Православной Церкви, о Церкви и богослужении, и о нравственности. Но теперь, когда мы эту большую книгу ценой очень больших коллективных трудов написали, нам говорят: «А нужна-то маленькая книга. Дайте нам книгу, которую мы могли бы дать человеку, пришедшему креститься, чтобы он мог за три дня прочитать то, что ему нужно».

Меня этот отзыв, честно говоря, разозлил. Настолько, что я сел за компьютер и написал свой катехизис – тот самый, который можно было бы дать человеку перед крещением. Я хотел бы, чтобы человек мог прочитать его за три дня. И писал я его тоже три дня – на едином порыве вдохновения. Потом, правда, пришлось многое переписывать, уточнять и дорабатывать, но первоначальный текст был написан очень быстро. В этом катехизисе я постарался максимально доступно и просто изложить основы православной веры, изложить учение о Церкви и ее богослужении, сказать об основах христианской нравственности.

– Вы очень хорошо пишете короткие вероучительные тексты – для переводов на английский мы постоянно используем ваши книги.

– Здесь главное было не написать лишнее. Мне всё время приходилось себя ограничивать, потому что, естественно, по каждой теме можно сказать больше, но я представлял себя на месте человека, который пришел креститься: что нужно дать этому человеку, чтобы он узнал о православной вере? В итоге получился катехизис для готовящихся к крещению, для тех, кто когда-то крестился, но не воцерковился, и для всех, кто хочет больше узнать о своей вере.

Написал я его, кстати, благодаря тому, что мы не поехали на Всеправославный собор. У меня были запланированы две недели пребывания на Крите, но так как мы приняли решение туда не ехать, неожиданно высвободилось целых две недели. Я посвятил это время катехизису: три дня писал и неделю редактировал.

– Значит, в ближайшем будущем в Церкви будет две книги: подробный полный катехизис и емкое издание для новоначальных?

– Это две книги разного статуса. Один – катехизис соборный, который, я надеюсь, мы всё-таки доведем до нужной кондиции и получим соборное одобрение этого текста. А то, что я сейчас написал, – это мой авторский катехизис. И я надеюсь, что он будет использоваться, в том числе, в таких ситуациях, когда приходит человек креститься и говорит: «Дайте мне книгу, чтобы я мог за 3–4 дня прочитать и подготовиться». Вот для этой цели эта книга писалась.

– Только что издана ваша книга о Христе. Она называется «Начало Евангелия». Когда я открыла ее, я просто дар речи потеряла – насколько же это нужная, важная и фантастически оформленная книга! Я давно как-то без интереса смотрю на книжные новинки, но вот начала читать первую главу и поняла, что не оторваться, и что срочно надо заказывать сотню книжек всем в подарок. Спасибо вам огромное, это какая-то удивительная радостная новость, потому что ну вот обо всём у нас говорят и пишут, кроме Христа. Очень надеюсь, что это будет бестселлер.

Очень много книг написано сегодня про всё, и совсем непонятно, как писать про Христа, как с людьми говорить о Христе в нашей жизни. Понятно, как читать какую молитву, как на исповеди говорить, а вот Христа в повседневной христианской жизни очень не хватает.

– К этой книге я шел очень долгие годы. В каком-то смысле она является итогом, как минимум, четвертьвекового моего развития, с тех пор как я начал читать лекции по Новому Завету в только что тогда созданном Свято-Тихоновском институте. Это был 1992–1993 учебный год. Тогда я впервые соприкоснулся не только с Евангелием, которое, конечно, читал с детства, но и со специальной литературой по Новому Завету. Но литературы тогда было мало, доступ к ней был у нас ограничен. А моя богословская деятельность в основном вращалась вокруг патристики, то есть учения Святых Отцов. Я занимался патристикой в Оксфорде, написал там диссертацию о Симеоне Новом Богослове. Потом на волне «остаточного вдохновения» написал книги о Григории Богослове, об Исааке Сирине. И потом весь этот массив патристических идей и мыслей вошел в мою книгу «Православие».

Книга «Православие» начинается с Христа, но я почти сразу перехожу к другим темам. Это было связано с тем, что на тот момент я еще не созрел для того, чтобы писать о Христе.

А между тем, тема Христа меня занимала в течение всей жизни, по крайней мере, с 10-летнего возраста. Конечно, я читал Евангелие, размышлял о Христе, о Его жизни, о Его учении. Но в какой-то момент, это было около двух с половиной лет назад, я понял, что мне нужно очень серьезно ознакомиться с современной специальной литературой по Новому Завету. Это было связано с тем, что я по благословению Патриарха возглавил рабочую группу по подготовке учебников для духовных школ. И сразу остро встал вопрос об учебнике по Новому Завету, по Четвероевангелию. Я понял, что мне по разным причинам этот учебник придется писать самому. Чтобы его написать, нужно было освежить знания в области научной литературы по Новому Завету.

Мой способ освоения литературного материала – реферирование. Пока я не начну что-то писать, я не могу сосредоточиться на чтении, как в известном анекдоте про человека, который поступал в литературный институт и которого спрашивали: «Вы читали Достоевского, Пушкина, Толстого?» А он ответил: «Я не читатель, я писатель».

– Вы говорили, что в детстве читали по 500–600 страниц в день…

– Да, в детстве я много читал, но с какого-то момента стал читать гораздо меньше, стал читать только то, что мне нужно для того, что я пишу. Когда я пишу, я осмысливаю прочитанное.

Поначалу я решил написать учебник, но быстро понял, что для того, чтобы он получился, надо сначала написать книгу. И вот я начал писать книгу об Иисусе Христе, которая со временем должна была превратиться в учебник. Сначала я предполагал написать одну книгу, но когда начал писать, понял, что в одну книгу весь гигантский собранный материал не уложится. В итоге я написал шесть книг. Сейчас вышла первая, четыре других написаны полностью и будут выходить в порядке очереди, шестая написана, что называется, «в первом чтении». По сути, труд завершен, хотя какое-то редактирование шестой книги еще потребуется.

– Расскажите, как строится книга?

– Я решил идти не по хронологии евангельских событий, вперемежку рассматривая эпизоды из жизни Христа, чудеса, притчи. Я решил осваивать евангельский материал крупными тематическими блоками.

Первая книга называется «Начало Евангелия». В ней я, во-первых, говорю о состоянии современной новозаветной науки, даю некое общее введение во все шесть книг. Во-вторых, я рассматриваю начальные главы всех четырех Евангелий и их основные темы: Благовещение, Рождество Христово, выход Иисуса на проповедь, крещение от Иоанна, призвание первых учеников. И даю некий самый общий набросок того конфликта между Иисусом и фарисеями, который в конце приведет к Его осуждению на смерть.

Вторая книга посвящена целиком Нагорной проповеди. Это обзор христианской нравственности.

Третья посвящена целиком чудесам Иисуса Христа по всем четырем Евангелиям. Там я говорю о том, что такое чудо, почему некоторые люди не верят в чудеса, как вера соотносится с чудом. И рассматриваю каждое из чудес в отдельности.

Четвертая книга называется «Притчи Иисуса». Там изложены и рассмотрены – одна за другой – все притчи из синоптических Евангелий. Я говорю о жанре притчи, объясняю, почему именно этот жанр избрал Господь для Своих поучений.

Пятая книга, «Агнец Божий», посвящена всему оригинальному материалу Евангелия от Иоанна, то есть материалу, который не дублируется в синоптических Евангелиях.

И наконец шестая книга – «Смерть и воскресение». Здесь речь идет о последних днях земной жизни Спасителя, Его страданиях на кресте, смерти, воскресении, явлениях ученикам после воскресения и вознесении на небеса.

Такая вот книжная эпопея. Мне нужно было ее написать прежде всего для того, чтобы самому осмыслить вновь те события, которые составляют сердцевину нашей христианской веры, и чтобы потом на основе этих книг можно было сделать учебники для духовных школ.

– Это обзор, толкование?

– В основе лежит евангельский текст. Он рассматривается на фоне широкой панорамы толкований – от древних до современных. Большое внимание я уделяю критике современных подходов к евангельскому тексту, характерных для западных исследователей.

В современной западной новозаветной науке существует много разных подходов к Иисусу. Например, есть такой подход: Евангелия – это очень поздние произведения, они все появились в конце I века, когда уже прошло несколько десятилетий после смерти Христа. Был некий исторический персонаж Иисус Христос, Он был распят на кресте, от Него остался некий сборник поучений, который впоследствии был утрачен. Этот сборник людей интересовал, они стали вокруг него собираться, создали общины последователей Иисуса.

Потом им понадобилось всё-таки понять, что это был за человек, произнесший эти поучения, и они начали сочинять про него разные истории: придумали историю рождения Девы, приписали ему всякие чудеса, вложили в его уста притчи. Но на самом деле это всё была продукция людей, условно обозначенных именами Матфей, Марк, Лука и Иоанн, которые возглавляли некие христианские общины и писали это всё для пастырских нужд. Такой, на мой взгляд, нелепый и кощунственный подход к Евангелиям сейчас едва ли не доминирует в западной новозаветной науке.

Есть книги о «богословии Матфея», где ни слова не сказано о том, что за этим богословием стоит Христос. По мнению этих богословов, Христос – это некий литературный персонаж, созданный Матфеем для пастырских нужд своей общины. Кроме того, пишут они, были апокрифические Евангелия, и только потом Церковь отсеяла то, что ей не нравилось, а на самом деле было много иного материала.

Одним словом, вокруг личности и учения Христа создано множество научных мифов, и вместо того, чтобы изучать Его жизнь и учение по Евангелию, изучают эти мифы, изобретенные учеными.

Я доказываю в своей книге то, что для нас, православных христиан, является очевидным, но что совсем не очевидно для современных специалистов по Новому Завету. А именно, что единственным достоверным источником сведений о Христе является Евангелие, другого достоверного источника нет. Евангелие – это свидетельство очевидцев. Если вы хотите узнать, как что-то произошло, вы должны относиться к очевидцам с доверием. Как Святейший Патриарх Кирилл пишет в своей книге «Слово пастыря»: каким образом можно воссоздать дорожно-транспортное происшествие? Надо опросить свидетелей. Один стоял там, другой здесь, третий еще где-то. Каждый это увидел по-своему, каждый рассказал свою историю, но из совокупных свидетельств складывается картина.

Мы читаем Евангелие и видим, что во многом евангелисты сходятся. Но в чем-то они расходятся, и это естественно, потому что каждый это видел немного по-своему. При этом образ Иисуса Христа не раздваивается, не разделяется на четыре разных образа. Все четыре Евангелия говорят об одном и том же лице. Я в своей книге пишу, что Евангелия подобны сейфу с сокровищами, закрытому на два ключа: чтобы понять евангельские повествования и их смысл, нужно использовать оба ключа. Один ключ – это вера в то, что Иисус Христос был реальным земным человеком со всеми свойствами земного человека, во всём подобный нам, кроме греха. А другой ключ – это вера в то, что Он был Богом. Если хотя бы один из этих ключей отсутствует, вы никогда не откроете эту Личность, которой посвящены Евангелия.

– Какой график выхода в свет ваших книг о Христе?

– Первая вышла только что. По мере готовности будут издаваться следующие. Поскольку я их уже написал, то дальнейшая их судьба зависит от книгоиздателей.

Тема слишком важная и слишком обширная. Это меня долгие годы удерживало от того, чтобы засесть за книги об Иисусе Христе. Я ходил вокруг да около: изучал Святых Отцов, писал о Церкви, разбирал различные вопросы богословия. Но подступиться к личности Христа я не мог.

– Страшно было?

– Я не находил какой-то свой подход, свой ключ. Конечно, я изучал то, что Святые Отцы писали об Иисусе Христе, это отражено в моих книгах. Например, в книге «Православие» у меня есть целый раздел про христологию. Но если мы посмотрим, что писали об искуплении Святые Отцы в III–IV веках, то основной вопрос был: кому Христос заплатил выкуп. Термин «искупление» брали в его буквальном смысле – выкуп. И спорили о том, кому был заплачен выкуп. Одни говорили, что выкуп был заплачен дьяволу. Другие справедливо возражали: а кто такой дьявол, чтобы ему платить такую высокую цену? Почему Бог должен расплачиваться с дьяволом жизнью собственного Сына? Нет, говорили они, жертва была принесена Богу Отцу.

В Средние века на латинском Западе развилось учение о крестной жертве Спасителя как удовлетворении гнева Бога Отца. Смысл этого учения в следующем: Бог Отец настолько был прогневан на человечество, и человечество своими грехами настолько Ему задолжало, что никаким иным образом оно расплатиться с Ним не могло, кроме как смертью Его собственного Сына. Якобы эта смерть удовлетворила и гнев Бога Отца, и Его правосудие.

Для меня эта западная трактовка неприемлема. Апостол Павел говорит: «Великая благочестия тайна: Бог явился во плоти». Думаю, что и Отцы Восточной Церкви, и западные писатели в свое время искали какие-то ответы на вопрос о том, в чем же заключается эта тайна, потому и создавали свои теории. Ее надо было объяснить на каких-то понятных для человека примерах.

Григорий Нисский, например, говорил, что Бог обманул дьявола. Будучи в человеческой плоти, Он спустился в ад, где дьявол царствовал. Дьявол Его поглотил, думая, что это человек, но под человеческой плотью Христа скрывалось Его божество, и, подобно рыбе, которая проглотила крючок вместе с приманкой, дьявол таким образом проглотил Бога вместе с человеком, и это Божество разрушило ад изнутри. Красивый образ, остроумный, но объяснить современному человеку искупление, пользуясь этим образом, невозможно. Мы должны найти иной язык, иные образы.

– Как вы отвечаете на этот вопрос?

– Я думаю, что самое большее, что мы можем сказать о Боге, – это то, что Он захотел нас спасти именно таким, а не каким-либо иным образом. Он захотел стать одним из нас. Он захотел не просто спасать нас откуда-то с высоты, посылая нам сигналы, подавая руку помощи, но вошел в самую гущу человеческой жизни, чтобы всегда быть рядом с нами. Когда мы страдаем, мы знаем, что Он страдает вместе с нами. Когда мы умираем, мы знаем, что Он находится рядом. Это дает нам силу жить, дает нам веру в воскресение.

– Владыка, вы работаете с большим объемом литературы на разных языках. А сколько вы языков иностранных знаете?

– Несколько языков в разной степени. На английском я говорю и пишу свободно: на этом языке я даже думал какое-то время, когда учился в Англии. На французском говорю, читаю, при необходимости пишу, но не так свободно. На греческом говорю, но тоже менее уверенно (практики не хватает), хотя читаю свободно. Дальше – по убывающей. На итальянском, испанском, немецком – читаю, но не говорю. Из древних языков я изучал древнегреческий, сирийский и немного иврит.

– Как вообще вы учили иностранные языки?

– Все иностранные языки я учил по Евангелию. Начинал всегда с Евангелия от Иоанна. Это самое удобное Евангелие, чтобы заучивать слова, они там постоянно повторяются: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, оно было в начале у Бога». Специалисты говорят, что словарь Евангелия от Иоанна в два раза меньше, чем в других Евангелиях, хотя по объему оно не уступает им. Этот лаконизм словаря связан с тем, что очень многие слова повторяются.

Почему удобно учить язык по Евангелию? Потому что, когда вы читаете хорошо знакомый текст, который знаете практически наизусть, вам не нужно смотреть в словарь, вы узнаете слова. И вот так я учил греческий язык. Прочел сначала Евангелие от Иоанна, потом прочел три других Евангелия, потом стал читать послания святых апостолов, а потом начал читать по-гречески Отцов Церкви. Кроме того, когда я учил греческий, я слушал в магнитофонной записи литургию на греческом языке. Я заучивал в том произношении, в каком сейчас он используется греками.

Сирийский язык я учил немного по-другому, это уже было в Оксфорде, у меня был прекрасный профессор, лучший в мире специалист по сирийской литературе, Себастьян Брок. Но он мне сразу сказал: учить с вами язык я не собираюсь, мне это неинтересно, мне интересно читать тексты. Поэтому мы начали с ним читать текст Исаака Сирина, а попутно я читал по-сирийски Евангелия и по учебнику Робинсона осваивал основы грамматики и синтаксиса.

Самое главное в языке – это, конечно, практика. Никакой учебник не заменит практической работы с текстом.

– Как вы думаете, священникам сегодня иностранные языки нужны?

– У меня нет однозначного ответа. Кому-то, может быть, не нужны иностранные языки. Но иностранный язык полезен ведь не только в чисто утилитарных целях – чтобы на нем что-то прочитать или услышать, или иметь возможность кому-то что-то сказать. Он полезен, прежде всего, потому, что он открывает целый новый мир. Каждый язык отражает мышление какого-то народа, на каждом языке есть своя литература, своя поэзия. Я бы сказал, что для общего развития иностранный язык никогда никому не повредит. Другое дело, что у некоторых людей может не быть склонности к языкам, может не быть к этому интереса.

Иностранные языки совершенно не обязательны для спасения, и они даже не обязательны для пастырской деятельности. Хотя я думаю, что для священника, читающего Евангелие, хотя бы какие-то основы греческого языка необходимы. Не случайно ведь в дореволюционной семинарии учили греческий и латынь – хотя бы для того, чтобы понимать смысл отдельных слов, выражений, того, что Христос говорит в Своих притчах, чтобы можно было обратиться к греческому оригиналу и сверить.

– Как вы строите свой распорядок дня?

– Мой распорядок дня подчинен моим служебным обязанностям. У меня есть разные должности, возложенные на меня священноначалием: я – председатель Отдела внешних церковных связей и по должности постоянный член Священного Синода, ректор Общецерковной аспирантуры, настоятель храма. Еще я возглавляю множество всяких комиссий и рабочих групп, осуществляющих различные проекты.

Шесть дней в году у нас заседание Священного Синода, восемь дней в году – заседания Высшего церковного совета. Воскресенье – день богослужебный. Каждый церковный праздник – день богослужебный. Естественно, что перед каждым синодальным днем у нас, по крайней мере, несколько дней подготовки – мы готовим документы, отрабатываем журналы. У меня есть присутственные дни в ОВЦС и в Общецерковной аспирантуре. Множество встреч – с православными иерархами, с инославными, с послами различных государств. Очень важный пласт моей деятельности – поездки. Первые пять лет пребывания в должности председателя ОВЦС у меня было более пятидесяти зарубежных поездок в год. Иногда я прилетал в Москву, только чтобы самолет поменять.

– Аэрофобией не страдаете?

– Нет. Но после этих пяти лет я стал меньше ездить. За пять лет объездил всех, кого надо, и сейчас могу с очень многими поддерживать общение в режиме телефонных звонков, электронной переписки, то есть не нужно специально ездить куда-то, чтобы с кем-то пообщаться.

Кроме того, если раньше я принимал почти все приглашения, которые поступали на различные конференции, то в какой-то момент я и сам почувствовал, и мне Святейший Патриарх сказал: «Вы не должны столько ездить. Вы должны ездить только на самые главные мероприятия, где никто кроме вас участвовать не может». Соответственно, количество поездок сократилось – думаю, без ущерба для дела.

Из дней заседаний Синода и Высшего церковного совета, присутственных дней в Отделе и аспирантуре, церковных праздников и поездок в основном и складывается мое расписание. Оно на год достаточно предсказуемо.

В этом расписании есть паузы, которые необходимы мне для того, что условно можно назвать творческой деятельностью. Например, для того, чтобы книги писать.

– Какие дни вы для этого используете?

– Во-первых, все гражданские выходные. Перефразируя слова известной песни, можно сказать: я другой такой страны не знаю, где так много было б выходных. Помимо отпуска, страна гуляет десять дней в январе, по нескольку дней в феврале, марте, мае, июне, ноябре. Эти выходные я и использую для того, чтобы писать. Скажем, новогодний период – с конца декабря до Рождества – это время, когда я пишу. Пишу также по субботам. Выходных в традиционном понимании этого слова у меня вообще нет. Если день свободен от служебных обязанностей, значит, я в этот день пишу.

– Вы быстро пишете?

– Обычно я пишу много и быстро. Я могу долго что-то обдумывать, но когда сажусь писать, моя средняя дневная норма – 5 тысяч слов в день. Иногда я эту норму не добираю, но иногда даже превышаю.

– Это больше, чем авторский лист. При таком интенсивном ритме можно написать достаточно большой объем текста за достаточно короткий промежуток времени. Условно говоря, мне нужно 20 таких дней, чтобы написать книгу объемом 100 тысяч слов.

– Традиционно ведь книги измеряют знаками и авторскими листами…

– Я меряю в словах со времен Оксфорда. Когда я учился в Оксфорде, у меня был лимит 100 тысяч слов для докторской диссертации. Я этот лимит превысил и оказался в довольно скандальной ситуации: от меня требовали сокращать текст. Я сократил как мог, но всё равно превышение составляло около 20 тысяч слов уже после того, как диссертация была переплетена (а переплет там стоил безумно дорого). Моему профессору владыке Каллисту пришлось специально идти в ректорат и доказывать, что для раскрытия моей темы эти дополнительные 20 тысяч слов абсолютно необходимы. С тех пор, во-первых, я стараюсь писать лаконично, во-вторых, считаю объем написанного в словах, а не в знаках.

– Сталкивались ли с проблемами постоянного отвлечения внимания? У вас компьютер отключен, например, от интернета, от электронной почты?

– Помню, что вы рекордно быстро отвечаете на e-mail.

– Когда я сижу за компьютером и мне приходит сообщение, то, если оно краткое и деловое, я стараюсь отвечать сразу.

– Писем много?

– Не менее 30 в день.

– Но должны быть какие-то паузы?

– Да. Есть перерывы на еду. Но с тех пор, как я служил в армии, у меня привычка (говорят, вредная для здоровья) – есть быстро. Завтрак у меня занимает 10 минут, обед – 15, ужин – 10–15. Всё то время, пока я не ем, не сплю и не молюсь, я работаю.

– Владыка, расскажите о своей оценке современного богослужения? Какие есть проблемы восприятия богослужебной молитвы?

– Православное богослужение – это синтез искусств. В этот синтез входят: архитектура храма, иконы и фрески, которые на стенах, музыка, которая звучит на службе, чтение и пение, проза и поэзия, которые звучат в храме, и хореография – выходы, входы, процессии, поклоны. В православном богослужении человек участвует всеми своими органами чувств. Конечно, зрением и слухом, но также обонянием – он обоняет запах ладана, осязанием – он прикладывается к иконам, вкусом – он принимает Причастие, принимает святую воду, просфоры.

Таким образом, всеми пятью органами чувств мы воспринимаем богослужение. Богослужение должно захватывать всего человека. Человек не может одной частью своего естества быть где-то в другом месте, а другой находиться на службе – он должен погрузиться в богослужение всецело. И наше богослужение построено таким образом, чтобы на то время, пока человек погружается в стихию молитвы, он из нее не выключался.

Если вы бывали в католических или протестантских церквах, вы могли видеть, что там богослужение состоит, как правило, из разрозненных лоскутков: сначала люди поют какой-то псалом, потом садятся, слушают чтение, потом снова встают. А у нас богослужение непрерывно. Это, конечно, очень помогает погрузиться в стихию молитвы. Наше богослужение – это школа богословия и богомыслия, оно насыщено богословскими идеями. Совершенно невозможно понимать богослужение, не зная, например, церковных догматов. Вот почему наше богослужение для многих людей оказывается непонятным – не потому, что оно на церковнославянском языке, а потому, что оно апеллирует к сознанию совсем других людей.

Допустим, приходят люди слушать Великий канон на первой седмице Великого Поста. Канон можно прочитать по-славянски, можно прочитать по-русски, эффект будет примерно один и тот же, потому что канон написан для монахов, которые практически наизусть знали Библию. Когда упоминалось некое имя в этом каноне, то у этих монахов сразу же в голове возникала ассоциация с неким библейским рассказом, который тут же аллегорически трактуется применительно к душе христианина. Но сегодня у большинства слушателей эти ассоциации не возникают, и многие из имен, которые упоминаются в Великом каноне, мы даже не помним.

Соответственно, люди приходят на Великий канон, они слушают то, что читает священник, но в основном они откликаются на припев: «Помилуй мя, Боже, помилуй мя». И каждый при этом стоит со своей молитвой, со своим покаянием, что само по себе, конечно, хорошо и важно, но это не совсем то, ради чего писался Великий канон. Поэтому для того, чтобы понимать богослужение, для того, чтобы его любить, нужно, конечно, и хорошо знать догматы, и знать Библию.

– Вы очень много общаетесь с людьми нецерковными. Что для священнослужителя самое главное в общении с человеком, далеким от Церкви?

– Я думаю, что самое главное – это что мы должны уметь людям так рассказать о Боге, о Христе, чтобы у них загорелись глаза, чтобы сердце воспламенилось. А для того чтобы это произошло, у нас самих должны гореть глаза, мы должны жить тем, о чем мы говорим, мы должны постоянно этим гореть, мы должны в себе возгревать интерес к Евангелию, к Церкви, к таинствам церковным, к догматам церковным. И конечно, мы должны уметь говорить людям о сложных вещах на простом языке.

Ееретические заблуждения митрополита Илариона (Алфеева) одного из хозяев главы секты обновленцев Ассоциация православных экспертов Кирилла Фролова.

О некоторых теоретических концепциях митрополита Илариона (Алфеева)

Андрей Рогозянский, Русская народная линия

Проблемы церковной жизни / 13.11.2010

От редакции: Деятельность самого молодого митрополита Русской Православной Церкви, председателя Отдела внешних церковных связей владыки Илариона (Алфеева) привлекает пристальное внимание не только православной общественности, но и людей внешних Церкви. Но митрополит Иларион - не только один из самых деятельных представителей нашего Священноначалия, он активно выступает на поприще богословия и обоснования направлений современной церковной политики. Однако в последнее время обстоятельных публикаций, посвященных анализу богословских и церковно-политических идей владыки Илариона, появляется совсем не много. Поэтому, мы думаем, статья известного православного публициста Андрея Рогозянского заполнит эту лакуну и вызовет интерес читателей.

* * *

Немного предыстории. Нынешний руководитель ОВЦС митрополит Иларион (Алфеев) - человек разноплановых способностей - был известен Церкви первоначально в качестве богослова, переводчика, преподавателя и автора книг. Эти страницы деятельности в 1990-е и начало 2000-х, до епископской хиротонии дают необходимый объём в видении его современного положения и взглядов.

Печатью экстраординарности отмечены вехи биографии о. Илариона. Двадцати шести лет, только освоив заочно программу Московской Духовной Академии, он пишет свой вариант лекций по православному догматическому богословию (вошли в книгу «Таинство веры»). Из Оксфорда везёт обещающую прорыв по ряду богословских направлений, неизвестную науке и открытую профессором Себастьяном Броком книгу сочинений Исаака Сирина. Молниеносно приобретает репутацию маститого сиролога и мастера переводов. Неофициально оспаривает решения Вселенских Соборов и полуофициально призывает перестать считать еретическими некоторые несторианские церкви Востока.

В дальнейшем, новооткрытые тексты оказываются несторианским псевдоэпиграфом, лже-Исааком. Восторги - натяжкой и следствием увлеченности учёнейших оксфордских кафедр богословием экуменизма и всепрощения. Заявленный авторский перевод с сирийского на русский носит признаки двойного: древнесирийский - английский (С.Брок), английский - русский (о. Иларион). Тем не менее, основания положены. «Два года в Оксфорде были для меня очень важным временем... всё то время, когда я не спал, не ел и не молился, я проводил либо в библиотеке, либо за компьютером, либо в общении с интересными людьми - такими, например, как мой научный руководитель владыка Каллист (Уэр, ныне митрополит, член Синода Константинопольского патриархата - А.Р.) или профессор сирийского языка Себастиан Брок. Я думаю, что два года в Оксфорде дали мне в научном плане больше, чем вся предыдущая учеба, потому что там я получил не просто какую-то сумму знаний: я овладел, в доступной мне мере, научным методом, методом самостоятельного исследования. Мне кажется, в наших духовных школах студентам не объясняют, в чем заключается научный метод...»

В России богословское сообщество с сомнением смотрит на амбиции молодого собрата. Когда идеи о. Илариона оформляются в книгу «Таинство веры. Введение в православное догматическое богословие» (1996), подымается буря. Категорическое неприятие книга вызывает у таких богословов, как прот. Валентин Асмус, свящ. Петр Андриевский и свящ. Даниил Сысоев, проф. А.Сидоров, Ю.Максимов. С одной стороны - академические интересы, с другой - стремление к свободным обобщениям и натягивание фактов. Стилистика, промежуточная между наукой и популяризаторством, точной констатацией и личным самовыражением. «В Оксфорде, как и в других западных университетах... от докторанта требуется... на основании собранного материала придти к каким-то своим выводам, что-либо доказать, внести вклад в развитие науки».

Обстоятельства для о. Илариона складываются неблагоприятно. Но он уже работает в ОВЦС, перетекает от науки к карьере, к организационной и практической деятельности, быстро набирает вес: ездит за рубеж, читает курсы лекций в разных местах, преподаёт в Смоленской семинарии, отвечает за межхристианские связи. В переиздания пререкаемой книги «Таинство веры. Введение в православное догматическое богословие» вносятся технические правки, и, хотя её интенции мало меняются, полемика утихает. Московская профессура мало-помалу отвыкает видеть в иг. Иларионе своего, соперника по корпорации. Свою степень доктора богословия о. Иларион получает в Париже, в Свято-Сергиевском институте, и от российских духовных школ научных степеней, степени почётного доктора или профессорского звания до настоящего времени не имеет; возглавляет альтернативную структуру, имеющую название «Общецерковной аспирантуры ОВЦС». В последнее время, на неё брошены значительные силы и средства, с целью доказать превосходство усвоенного в Оксфорде метода. Сделать это будет несложно, учитывая теперешнее высокое положение владыки ректора ОА и обычное для семинарий и академий стеснённое положение.

Линия о. Илариона на новооткрытие православной догматики продолжается. В 1998 г. выходят три монографии по свв. Григорию Богослову, Симеону Новому Богослову и Исааку Сирину, и в них такими же яркими отблесками сияют осужденные Вселенскими Соборами в качестве еретических идеи Оригена; пропагандируются волнующие открытия профессора Брока. Одновременно публикуется и сам псевдо-Исаак, под названием «2-го тома сочинений преподобного Исаака Сирина. О божественных тайнах и о духовной жизни», в оригинальном переводе с сирийского. Переиздания всех книг не прекращаются. Критику о. Илариона как переводчика можно найти, например, здесь, здесь, здесь и здесь. Редкая по своей насыщенности творческая биография.

Начиная с 2002 г., в сане епископа Керченского, Подольского, Венского и Австрийского, вл. Иларион больше заметен на управленческом и дипломатическом поприщах. Первые самостоятельные шаги его как викарного в Англии обнаруживают новые экстраординарные способности руководителя и вызывают новую бурю. То, что давало повод к коллизиям в богословской среде, каким-то образом участвует также и здесь. Появляется текст открытого письма правящего архиерея, митр. Антония (Блума), к вл. Иллариону, имеющий характер общего завещания. В неофициальной передаче циркулирует множество подробностей, даже и до анекдотических.

Епископ Иларион вынужден оставить милую Англию, и с тех пор восхождение его по ступеням иерархии РПЦ не омрачается уже неприятными происшествиями. На посту главы Представительства Русской Православной Церкви при европейских международных организациях в Брюсселе, вл. Иларион перерастает масштаб епархиального преосвященного и в результате, лет пять назад становится тем, кем его знают теперь, - политической фигурой и совершенным умницей. Заявления владыки по широкому кругу вопросов транслируются церковными органами и приобретают статус официального голоса Церкви. Данная привилегия становится ещё более прочной с назначением вл. Илариона главой ОВЦС и возведением в сан митрополита. Если не считать обобщенной негативной реакции относительно экуменической деятельности ОВЦС, не существует примеров анализа и критики теоретических положений, принадлежащих автору, в это время.

Обстановка в интеллектуальном поле Церкви меняется. Строгость догматических подходов уступает место полифонии мнений по актуальным вопросам. За множеством оценок, разнообразного свойства и выражаемых священнослужителями публицистически иногда весьма резко, нюансы высказываний будущего митрополита становятся не столь заметны. Нивелированы, de facto, без объявлений, оказываются основания, на которых богословское сообщество строило свою профессиональную и исповедную позицию. В настоящий момент никого не удивит работа когдашнего критика вл. Илариона, профессора Свято-Тихоновского богословского университета, прот. Валентина Асмуса ведущим экспертом ОВЦС в комиссии по диалогу с Ватиканом. Консервативная экспертиза, теоретически, помогает улучшить качество подобной работы. Другое дело, что полемика против «нервического гуманизма», распространившегося в церковном мышлении значительно шире прежнего, вряд ли войдёт в содержание его выступлений. Аналогичным образом, остаётся не совсем ясно: так что со «2-м томом»? Он принят соборным сознанием за творение преподобного Исаака, отвергнут, терпеливо сносится, либо вопросы подобного рода в современном богословском сознании вовсе не ставятся.

Напомню, что первоначально оценки крайне серьезны: «Экуменический богослов иеромонах Иларион (Алфеев)... противоборствует Отцам Вселенских Соборов. Но защитнику ереси не следует забывать, что анафемы Святых Отцов III и V Вселенских Соборов, которые они произнесли на Нестория, Феодора Мопсуетского и других отцов несторианства, пребывают и на самом отце Иларионе... Все древние ересиархи находятся и будут находиться в этом вечном огне, и о. Иларион не только не в силах избавить их от огня своими ложными сочинениями, но и сам может последовать за ними в то место, где находятся его учителя» (свящ. Пётр Андриевский).

«Многие пассажи в ней (книге) звучат так, как будто о. Иларион ни в коем случае не хочет обидеть западных христиан, хочет сказать им приятное, даже жертвуя при этом истиной». «Еще нужно отметить в книге о. Илариона, что автор в духе экуменической идеологии, призывает отказаться от того отношения к еретикам, которого требует от нас вся Православная церковная традиция. Скажем, Святые Отцы запрещают молиться с еретиками, а для нас, мол, это не указ. И вообще, согласно о. Илариону, нельзя приравнивать еретиков древности к инославным». «Это мнение легко объясняется современным «нервическим гуманизмом», но оно не соответствует ни учению Священного Писания, ни святоотеческому Преданию». «В своих лекциях (о. Иларион в разные времена читал и сейчас читает лекции в разных учебных заведениях) о. Иларион высказывается более откровенно. Он говорит, что вообще V Вселенский Собор - это сомнительный Собор, потому что он проходил под сильным давлением императорской власти... о. Илариону просто неприятно учение V Вселенского Собора, кстати говоря, подтвержденное и последующими Вселенскими Соборами - Шестым и Седьмым». «В целом метод о. Илариона имеет изъяны, и это встречается довольно часто в книге - отсутствие четкости: сначала дается некий тезис, но потом делаются такие оговорки, которые этот тезис совершенно перечеркивают, хотя формально этот тезис не снимается». (прот. Валентин Асмус).

«Впрямую о. Иларион ничего не ответил на критический разбор, однако то, что в последующих апологиях аутентичности своего перевода (Исаака Сирина) он перестал прибегать к данному аргументу, может расцениваться как невольное признание его недоброкачественности». «Соборное осуждение того или иного богословского мнения как ереси - водораздел, после которого любое осознанное воспроизведение данного мнения как собственного означает подпадение под анафему - отделение от Церкви» (Юрий Максимов).

Поразительно, но сомнения, контрастные противоречия исчезают. И не похоже, чтоб истина при этом предпочиталась Платону. На «нечёткость метода», обилие оговорок, взаимоисключающих утверждений, уже не приходится специально указывать, они повсеместны. «Сначала дается некий тезис, но потом делаются такие оговорки, которые этот тезис совершенно перечеркивают, хотя формально этот тезис не снимается», - не правда ли, знакомая по множеству теперешних выступлений картина? Трудный вопрос: какую реакцию вызвал бы выход книги, похожей на «Таинство веры», сегодня? Даже крайние приступы «нервического», как отзывается о. В.Асмус, гуманизма или, по Ю.Максимову, «оптимистического богословия», у официальных представителей РПЦ включительно, как, например, этот или этот, перестали вызывать компетентную критику. «Коллективный Фоменко», на перспективу пришествия коего в 1990-х с некоторой иронией указывали противники идей о. Илариона, пришёл и давно находится здесь. Богословское экспериментирование с внесением личного вклада по оксфордскому методу выросло в, пожалуй, что типовое явление. «Контекстуальное прочтение» святых отцов, за которое ратует вл. Иларион, закономерно приходит к тому, что Святые Отцы оказываются «не в контексте». Consensus patrum со спокойной душой целуется и отправляется на полку. Если же анафемы Вселенских Соборов касаются чего-либо и кого-либо из известных, то тем хуже для Вселенских Соборов. Достаточно предпринять небольшую виртуальную прогулку, например, по подшивке номеров газеты «Радонеж», чтобы читатель сам убедился, как поменялись за десятилетие с небольшим интересы и ключевые интеллектуальные дискурсы.

На данной почве созревает то, что можно назвать административным богословием. У вольных импровизаций о. Г. Кочеткова или о. Г. Чистякова на темы парижской школы не было тех перспектив, какие открываются при богословствовании с официальных позиций. Административное богословие - ещё одно несомненное завоевание вл. Илариона (Алфеева), который на рубеже 1997-1998 гг., в серии выступлений в «Независимой» представил обоснования «нового экуменизма». Вселенские Соборы - о, чудо! - ничего не решали ни по поводу католиков, ни по поводу протестантов, а потому мы концептуально находимся в открытых рамках и можем начинать писать с чистого листа; критики же ОВЦС - это всего только аморальные личности, которые жаждут захватить в РПЦ власть и свергнуть Патриарха и Синод. На пике скандала по поводу кулуарного Баламандского соглашения тезисы иеромонаха Илариона не выглядели слишком убедительно. Но время идёт, всё меняется!.. Сегодня митр. Иларион уже с лёгкой душой говорит: «Пускай богословы занимаются богословием, пусть архиереи занимаются своим делом, а монахи пускай ведут монашескую жизнь», - и эти слова звучат современными veni, vidi, vici, объявлением о вступлении в эру постбогословия. Ибо принадлежность к организации абсолютно важна, а расходиться с ней маргинально и опасно, так что вопросов, превышающих это, фактически, не существует. Моралистическими спекуляциями на том, как хорошо и правильно слушаться официальных лиц, последовательно изымается почва для богословского самосознания. Святость догмата, Предания отступает перед идеей о святости организации, «императивности» административной субординации. Хор инспирированной поддержки, слепок с «ликующей гопоты» Г.Павловского, подогревает массовку. Обещания прорыва, скорых успехов оправдывают снижение общих критериев. Чем дальше, тем больше «административное богословие» ставит препятствия к осмыслению, нагоняет обстановку триумфализма и нетерпимости. Любое из замечаний расценивается как признак противления священноначалию и личного противоборства.

Мы не имеем намерений бороться с руководителем ОВЦС и членом Священного Синода и даже если бы захотели, не могли лично этого сделать. Попробуем обратиться к интеллектуальной стороне творчества автора. В продолжение данной статьи вл. Иларион (Алфеев) предстанет перед нами в роли теоретика-идеолога церковной политики.

Оговорюсь сразу, творчество вл. Илариона (Алфеева) вряд ли можно считать особенно интересным и ценным в интеллектуальном смысле. В библиографическом списке большинство составляют добротные, проходные тексты, дисциплинированные в корпоративном отношении и, как полагается дипломату, без особенного содержания и сильных движений. В синодальных органах и среди спикеров РПЦ найдутся люди с более содержательным философским и общекультурным восприятием.

Большинство выдвиженцев последних лет - смешанный тип, совмещающий умение держаться на публике с попаданием в конъюнктуру. В случае с председателем ОВЦС, митр. Иларионом (Алфеевым) к этому добавляется идеологическая составляющая. Оставаясь в целом в границах повестки, заданной патриаршими выступлениями, он, может быть, тоньше различает линии напряжения в окружающей обстановке и позволяет себе высказываться более определенно, действовать на опережение, экспериментировать, проявляя умеренную инициативу и располагая акценты на свое усмотрение.

Мало-помалу он выступает из тени Патриарха, продолжая считаться его человеком, но отнюдь уже не его alter ego. С течением времени всё более ясно обозначается ситуация, когда общественные дискуссии локализуются не где-нибудь, а вокруг тезисов председателя ОВЦС. Его собственные предпочтения при этом остаются за кадром. Внешняя ровность, бесстрастность, закрытость, контроль над эмоциями составляют, конечно, залог стремительного иерархического возвышения из одноименной среды. Такая бесстрастность случается, если человек нападает на интересующий след и устремляется по нему резко вперед. Суть аппаратного метода, запах власти были точно схвачены в своё время иеромонахом Иларионом. Но это же делает маловероятным вырастание в будущем митр. Илариона в публичного лидера, ибо здесь требуется всегда больше открытости, непосредственности, личной воодушевленности проповедуемыми идеями.

Непонятно, правильно или нет митр. Илариона сторонние наблюдатели относят к лагерю политических либералов и западников. Симпатии к литовскому националистическому «Саюдису» в начале 1990-х - единственный в своём роде пример политического выбора. Маловероятно, чтобы речь могла идти о прямой поддержке либеральной оппозиции, остатки которой сейчас пробуют митинговать на Триумфальной. Вряд ли в восторге вл. Иларион и от тезисов крайних социал-реформаторов, наподобие Юргенса, Чубайса и пр. Логичнее указать на антиавторитарный, свободолюбивый пафос и общую земность, ситуативность мышления с естественной для таких случаев ориентацией на realpolitik. Для realpolitik не имеет значения, что лучше и правильней, коли всё равно не видно другого пути для России, кроме западного.

Другое дело, realpolitik на церковной почве, где, кажется, нет непреодолимых препятствий и сильных противников. Реформы в РПЦ - почти идеальный подряд для молодого амбициозного деятеля без комплексов романтизма или правдоискательства, без своих сильных личных привязанностей к чему бы то ни было. Авантюрная жилка, которая обозначилась на этапе научной деятельности и переводов, по всей видимости, ещё даст знать о себе в новом качестве. Практически ничем не лимитированные аппаратные возможности горячат молодую кровь. Жесткость руки председателя ОВЦС уже явлена в работе Межсоборного присутствия, и остаётся гадать, как далеко простираются его концептуальные реформаторские замыслы. На каждом этапе анонсируется продвижение только к ближайшему пункту дорожной карты, за которым впоследствии обнаруживаются следующий и следующий. Подход, абсолютно разумный с точки зрения организации и управления, и, реформируй мы подобным образом какую-нибудь одномерную структуру - профсоюз железнодорожников или общество защиты природы - результат был бы прекрасным. В остальных случаях в силу вступает более сложная диалектика и требуются другие подходы. Если прагматика отторгается и вызывает непримиримый конфликт и деградацию в таких областях, как образование и армия, то внутри Церкви тем более.

В субботу Светлой седмицы 18/5 апреля в одном из храмов Русской Православной Церкви (РПЦ), придерживающихся древнерусского богослужебного чина (такие приходы называют старообрядными или, как в XIX - нач. ХХ века, единоверческими), состоялась архиерейская служба. Божественную Литургию по старому обряду в московской церкви Покрова Пресвятыя Богородицы в Рубцове совершил глава Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата (ОВЦС МП), председатель Комиссии по делам старообрядных приходов и по взаимодействию со старообрядчеством ОВЦС митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

Митрополиту сослужили 6 священников: клирики храма Покрова в Рубцове отец настоятель — архимандрит Дионисий (Шишигин), протоиерей Иоанн Миролюбов и иерей Андрей Фастов, настоятель Михаило-Архангельского монастыря в городе Юрьеве-Польском игумен Афанасий (Селичев), настоятель старообрядного храма свт. Николы на Берсеневке игумен Кирилл (Сахаров), а также настоятель храма Воскресения Словущего в Даниловской слободе, член Комиссии по делам старообрядных приходов и по взаимодействию со старообрядчеством ОВЦС протоиерей Игорь Якимчук, принимавший участие в недавних переговорах с делегацией РПСЦ по вопросу изучения канонического достоинства белокриницкой иерархии. Диаконское служение совершал иеродиакон Николай (Оно) из храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке (отец Николай — японец, продолжатель династии священнослужителей). За Литургией также молился клирик Михайло-Архангельского единоверческого храма иерей Евгений Саранча.

Следует отметить, что это было уже не первое богослужение по старому чину, совершенное митрополитом Иларионом. Несколькими неделями раньше, 25/12 февраля, он служил краткий молебен и совершил хиротесии двух свещеносцев и четырех чтецов для общины покровско-рубцовского храма. Однако Божественную Литургию по древнему чину служить ему прежде не доводилось. Молящиеся отметили пошитые по древним образцам элементы облачения святителя: скуфью с восьмиконечным крестом, полумантию и нарядную лестовку. К сожалению, из-за нехватки времени не удалось к службе изготовить архиерейский головной убор и жезл в древнерусском стиле, поэтому митр. Иларион использовал традиционные для современного епископата МП посох со змеями и новогреческую митру. Интересно, что проблема дораскольной аутентичности облачений и церковной утвари характерна также для нынешнего богослужения поповских старообрядческих согласий. И в Русской Православной старообрядческой Церкви, и в Русской Древлеправославной Церкви архиереи нередко употребляют митры, саккосы, панагии и рясы новообрядческого образца. На этот факт обратил внимание один из недавних соборов РДЦ, постановивший начать работу по приведению священнических облачений и церковной утвари к дораскольному знаменателю (XVII в.).

Как пишут наблюдатели богослужения в рубцовском храме, в остальном было отмечено следование общей эстетике службы по древнему чину. Митрополит Иларион и благословлял, и осенял себя исключительно двоеперстным крестным знамением. И он, и иеродиакон Николай, и сослужившие священники из числа новообрядцев большое внимание уделяли таким нюансам, как дораскольные нормы произнесения Имени Спасителя Исуса, ударения в словах «во веки веком» и в подобных ситуациях, когда их «на автомате» тянет произнести аналогичный богослужебный текст в привычной послениконовской редакции.

Для общины храма Покрова в Рубцове архиерейские службы по-прежнему большая редкость, несмотря на то, что у действующего при храме Центра древнерусской богослужебной традиции имеется статус Патриаршего. В прежние годы несколько раз в храме служил епископ Южноамериканский и Каракасский Иоанн (Берзиньш), викарий Первоиерарха Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ) по окормлению единоверцев. Вообще в целом в единоверческих (старообрядных) приходах Московской Патриархии архиерейские службы проходят достаточно редко, поскольку в структуре Русской Православной Церкви единоверческие храмы подчинены местному священноначалию (эта временная схема управления была принята из-за репрессий в отношении единоверческих викарных иерархов в 1937 году и с тех пор не пересматривалась). Каждая архиерейская служба становится для старообрядной паствы РПЦ событием — особенно значима и памятна для единоверцев служба в Успенском соборе Московского Кремля в день памяти святителя Макария, Митрополита Московского 12 января 2013 года — первая после Раскола XVII века Литургия в одном из кремлевских соборов.

Относительной регулярностью архиерейских служб может «похвастаться» крупнейший и наиболее обустроенный единоверческий приход в Михайловской Слободе — митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий посещает его не реже 1-2 раз в год, а потому именно опыт михаило-архангельских священников был наиболее ценен для подготовки службы владыки Илариона. Однако при совершении Литургии в рубцовском храме учитывались и наработки игумена Кирилла с Берсеневки, где также время от времени бывают архиерейские службы.

Часы и Литургия субботы завершили период Светлой седмицы, когда чинопоследования служб существенно отличаются от обычных и логически продолжают, а во многом и повторяют праздничную службу Святой Пасхи. Стихеры празднику в наонной поморской традиции пел хор под управлением головщика Даниила Григорьева. После исходных поклонов и отпуста состоялся крестный ход вокруг храма. На службе молились как постоянные прихожане храма Покрова в Рубцове, так и члены других единоверческих общин, и гости из обычных приходов РПЦ.